НОЧНОЙ СПЕКТАКЛЬ

|

В юности, как и в детстве, память удивительно цепка и долговечна. Она выхватывает казалось бы самый обыкновенный жизненный эпизод из огромного множества событий, окрашивает в яркие солнечные краски и заносит на чистую страницу памяти надолго, как оказалось - навсегда.

Шел 1942 год. Война продолжала ставить свои жестокие отметки на всем, к чему она прикасалась. Каждый день шли и шли эшелоны на восток, в тыл, везя в своих вагонах-теплушках ею отработанный кровавый шлак. Поток беженцев с жалким скарбом, фанерными немыслимыми чемоданами и узлами, измученных долгой дорогой и частыми бомбежками, под истошный крик детей уже прокатился на восток, надеясь обрести хоть чуточку спокойствия и тишины. Теперь день и ночь прибывали раненые, искалеченные, измученные войной грязные, хмурые люди. Госпитали не вмещали их в свои тесные палаты и коридоры. Казалось, уже никто и никогда не отогреет хотя бы на миг радостью их очерствевшие, безразличные ко всему души.

Мы жили дружной, веселой, озорной ватагой, скорее ощущая, чем понимая, почему нам так уютно в этой среде. Ведь никогда до этого - ни в школе, ни во дворе нас не собиралось сразу столько вместе. Да и просто к нам сразу потянулись очень хорошие ребята, хотя не обошлось и без грубых и досадных исключений.

Этот кружок безмерно украшал наше тяжелое, безрадостное, военное существование. Все мы работали на военном заводе, виделись и общались только там. Другой возможности у нас тогда и не было. Мы уходили домой лишь на короткий ночлег перед очередной двенадцатичасовой сменой.

Идейным вдохновителем и душой всего нашего актерского сообщества, ведущим артистом и исполнителем главных ролей был одессит Яшка Зборовский - мой лучший друг. Под пестротой же команды надо понимать ее разнообразие по возрасту, весу, цвету и, разумеется, актерскому опыту и дарованию. Рядом со мной - хлипким, робким новичком, был и Гришка Кравченко, здоровенный парняга из Киева, лет восемнадцати, весом под центнер, нахальный и наглый циник, чьи плоские шуточки постоянно вгоняли меня в краску.

Я не мог объяснить, что привлекало меня в ней, как никто и никогда не сумел объяснить, за что мы любим ту, а не другую женщину. Мне нравилось в ней все, включая прелестные рыжие волосы, без которых я боялся себе ее представить. Это была бы уже совсем другая Рита. Я не хотел другой.

С начала весны мы готовили сразу два спектакля. Это был "Лекарь поневоле" Мольера и очень популярная в то время комедия Тельвинского "Где-то в Москве". В обоих главную роль, естественно, исполнял наш ведущий артист Яшка. Мне очень нравился этот живой, озорной, смешливый и немножко смешной паренек невысокого роста. В его облике было что-то от добродушного щенка-подростка самой замысловатой породы, верней, беспородности. От таксы - у него были кривоватые короткие ноги - до бульдога с крупной круглой головой и откровенно приплюснутым носом. Словом, он не был красавец. Зато он был такой живой и подвижный, веселый, жизнерадостный, остроумный, добрый, доброжелательный, а ко всему еще при всех казалось бы своих противопоказаниях лучше всех нас играл в волейбол, что девчонки все подряд влюблялись именно в него.

Я был страшно горд от осознания своей значительности - я был Яшкин друг, мы работали с ним на соседних станках и именно мне поверял он свои секреты и тайны, каких у мальчишек всегда предостаточно. И это он ввел меня в свой круг театральной богемы. Одного я тогда не мог понять - как это можно было пренебречь любовью Риты, а не какой-то там самой обыкновенной Тимки Морозовой, с которой он явно дружил больше, чем с другими. Ну рыжая, ну - длинноногая, ну - дура, ну надоела ему до чертиков на Дерибасовке - так он отзывался о ней. Но ведь это же была Рита! Я завидовал ему и втайне злорадствовал ее отвержению. На больше меня не хватало. Вступить в соперничество за женщину с Яшкой, моим лучшим другом, кумиром и богемой, это было уже слишком. Тем более, мне казалось, что он просто изображает равнодушие. И несмотря на то, что он как бы сам подталкивал меня к этому, было совершенно немыслимо, мне представлялось просто предательством.

Я же, верный долгу крепкой мужской дружбы, желал ему счастья, а разве ж оно было возможно с кем-нибудь кроме Риты? Жизнь тем не менее продолжалась. Работа и репетиции, короткие часы отдыха и сна. И сны, сны… А во сне - снова Рита. И снова сомнения, разочарования, и щемящее острое чувство стыда перед другом.

Наконец наступило это "завтра". В детстве оно приходит очень медленно, особенно когда его так ждешь. В 6 часов вечера мы сидели в кузове грузовика на своих самодельных декорациях с узлами, скрывавшими в себе замысловатые одежды французов прошлого. Едем. Нужно же еще знать, что за дороги связывали тогда наш город с отдаленным на 45 километров лесоучастком, даже не райцентром. Стояла жара и сушь.

Большая часть пути была успешно преодолена и мы, изрядно утомленные бесчисленными ухабами, предвкушали уже тщеславное удовольствие от долгожданной встречи с заждавшимися зрителями. Как вдруг машину тряхнуло, что-то заскрежетало, и мы полетели куда-то вперед и вниз. Все, приехали. Машина прочно засела в какую-то яму, накренившись набок. Потребовался чуть ли не час, в ход пошли даже отдельные части нашей декорации и реквизита, помимо наших собственных сил, не очень-то богатырских.

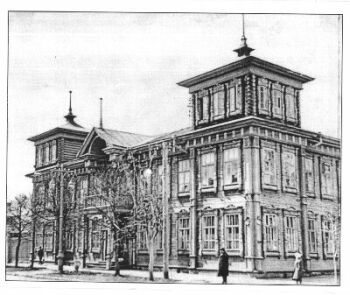

В эту ночь спектаклю видимо суждено было все-таки состояться. Отчаяние и досада придавали нам надежды и силы. Наконец машина взревела, с каким-то злобным, но уже не безнадежным упрямством, и подталкиваемая улюлюкающей актерской братией выбралась наверх. К зданию клуба рядом с новой рубленой школой, где размещался госпиталь, мы подкатили, когда уже стало сильно темнеть. Публика встретила нас настоящим ликованием. Их ожидание спектакля затянулось и грозило оказаться и вовсе напрасным.

Недолги были сборы. Декорации водружены, забит последний гвоздь, одет последний парик и приклеен, как оказалось не очень надежно, последний ус. Все. Двое мальчишек торжественно, одним решительным движением дернули занавес, и… И спектакль начался.

Сами артисты не могли удержаться от всеобщего такого безудержного веселья, перекинувшегося из зала на сцену. В начале второго акта - мой выход. Еще из-за кулис я заметил, что Яшка то и дело, явно не по замыслу режиссера, как-то паралитически вскидывает руку, мгновенно прижимая ее куда-то под красный от грима и жары нос. Когда же суетливы выскочил на сцену - такова была глубинная трактовка моего образа - я увидел лицо моего великого партнера с висящими поперек усами - Яшка в конце концов таки потерял правильную их ориентацию в пространстве - и черным, даже каким-то зеленым потеком от грима по щекам, образ моего персонажа с треском разломился, и ничего кроме коротких смешливых невразумительных реплик я извлекать из себя был не в состоянии.

Яшка шипел и шикал от негодования, а зал безумствовал от восторга, поощряя к полной свободе и раскрепощенности артистов. Я понимал, что это не моим дарованием достигнут такой поразительный комедийный эффект, что это продолжается ответная реакция зала на гениальную непосредственность нашего Сгонореля. Но ведь я при всей моей незаметности в спектакле и на сцене все же способствовал, а не мешал великому артисту раскрыться в его роли. Когда же не выдержал и я и прыснул отвратительным хохотом, я с ужасом увидел за кулисами Мину, грозящую мне уже двумя кулаками.

Что делалось потом! Никогда, наверно со времен самого Мольера, его спектакль не имел такого, по крайнем мере, шумного успеха. Все, кто смог подняться и передвигаться, кто своим ходом, кто на костылях, двинулись на сцену. Они стащили нас в зал. Они мяли нас в своих объятиях, они целовали всех подряд, кот только попадался. А героя представления Яшку-Сгонореля после многократного качания удостоили еще и особой персональной награды - банки американской тушенки.

Из клуба мы не вышли - выскочили, даже - вылетели, как из парной бани. Стояла самая жаркая середина лета. Жара стояла невыносимая. Даже ночи не давали отдохновения от дневного зноя. Самой заветной мечтой для нас было хоть ненадолго спастись от этого изнуряющего зноя и духоты. Мы знали, что где-то недалеко есть озеро, куда мы хлынули всей нашей разгоряченной от жары и переполнявшего нас радостного возбуждения от только что пережитого триумфа ватагой.

Ночь стояла тихая и звездная. Луна как-то особенно пронзительно сияла на потолке спокойного, совсем не военного неба. После шумного буйства зала тишина сразу оглушила. Все притихли и успокоились. Ночь дышала негой и тайной, о которой многие из нас еще тогда не знали. Тяжелая работа и быт напрочь лишили нас ощущения детства и юности. Мы же были просто пацаны - дети, волею судьбы ставшие сразу взрослыми. Но именно в эту ночь мне довелось почувствовать себя вновь юным и почти счастливым. И об этом дальнейший мой рассказ.

Я плохо плавал, очень стеснялся этого и потому решил оторваться от всей компании и искупаться где-нибудь отдельно. На горизонте уже брезжил рассвет. Обогнув озеро слева. Я вышел к зарослям какого-то кустарника, высокого и густого. Вдруг я услышал шорох, и из кустов вышла она - Рита. Она была в довольно закрытом купальнике, какие носили тогда девчонки, если еще только их имели. Никогда прежде я не видел, а лишь только предполагал, чаще во сне, красоты и гармоничной законченности ее юного тела. Я даже знал от мальчишек, что у рыжих девчонок тело тоже рыжее и пупырчатое, как у лягушки. Да и сам видел, как рыжие дурнушки тщательно прячут открытые части своего тела под длинные юбки и закрытые кофты. Так делала ее рыжая старшая сестра Аня, работавшая у нас контролером.

Я остолбенел, потрясенный. Передо мной была сама Афродита. Нет, это была Афродита, Аврора, Ундина, Суламифь и Джульетта одновременно. И это была Рита, снившаяся мне по ночам. Она увидела меня и остановилась. Уже светало, и я различал не только ее высокую фигуру, но и мраморно-абрикосовое тело, видел даже родинку на ноге с ее внутренней стороны чуть выше тонкого изящного колена, которую заметил и знал уже давно. Нежные линии ее тонкой талии плавно переходили в невероятно красивые и волнующие до полуобморока линии нешироких, чисто девичьих, еще не женских бедер. В том же месте, где обозначились изящные бугорки круглых маленьких грудок, купальник часто-часто вздымался, передавая волнение, охватившее ее. Но самым восхитительным были ее рыжие волосы. Они были распущены по плечам и горели в свете рассвета рыжим огнем, таинственным, незнакомым, неземным светом.

Она внимательно, как бы оценивающе, снисходительно, но без презрения, смотрела на меня не отводя взгляда, пытаясь понять, что со мной происходит. В свете луны и близкого рассвета она была особенно прекрасна. Ее широко открытые серые глаза необычайно сочетались с тонким, с едва заметной горбинкой, семитским носиком, который слегка морщился над кораллом девственных губ, пухлых, и как-то по-детски сложенных то ли в обиде, то ли в полуулыбке.

Несколько едва заметных веснушек, раскинутых по обе стороны носа, придавали лицу задорное и какое-то шаловливое выражение. Благородный, чуть удлиненный овал ее лица обрамлялся фантастического цвета волосами, в беспорядке распущенными по детски трогательным плечикам, оттеняя одновременно и божественную красоту нежной лебединой шейки. Поняла ли она мое состояние тогда? Да и могла ли вообще понять, а тем более почувствовать, это особое состояние нас, мужчин, эта чистая, светлая девочка, почти ребенок. Ведь и нам, мужчинам, никогда не дано будет изведать всей полноты и радости их, женских, и должно быть не менее сильных и прекрасных ощущений.

А тогда стояли мы напротив, два как бы разных существа, которых таинственная сила властно влекла друг к другу. Она сделала еще шаг ко мне и тоже, преодолевая смущение, каким-то чужим голосом спросила: "Ты чего?" Я молчал и вдруг почувствовал, что ужасно краснею. Кровь бросилась мне в голову, в лицо, и вновь электрический заряд пронзил все тело. "Ничего" - едва выдавил я из себя, - "просто так". И стал дрожать как в лихорадке. Она подошла совсем близко, внимательно посмотрела мне в глаза, положила руку на плечо и сказала: "Не бойся, ты хороший". Помолчала и, растягивая слова, добавила: "Очень хороший". Потом приблизилась вплотную, слегка наклонилась и крепко-крепко поцеловала в губы.

Боже мой! У меня закружилась голова, ноги подкосились и стали совсем ватные. Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, не зная куда себя девать. Мне показалось, что она уже заметила, как я нелепо наклоняясь отодвигаюсь назад, стараясь не прикасаться к ее священному телу. Но она сама придвинулась ко мне вплотную, явно давая понять, что не боится меня и не собирается уходить. И тут случилось невероятное. Я неловко обхватил ее обеими руками, прижал к себе и стал с жадностью целовать в губы, в шею, в плечи. У меня на груди забилось, нет, затрепыхалось ее сердце, своего я уже не хотел слышать. Я метался руками по ее упругому, но податливому бархатно-абрикосовому телу то вверх, то вниз. Я рвался через вырез купальника, сам не понимая зачем, лишь бы еще ближе почувствовать ее сердце. Каждое прикосновение ее груди молнией пробегало по моему напряженному телу. Я чувствовал прямо на себе ее жаркое частое дыхание. Рыжие ее волосы метались по лицу то заслоняя, то открывая его для безумных поцелуев, щекотали, возбуждали и поощряли к новым действиям.

Но тут раздался звук быстро приближающихся шагов. Она ловко выскользнула, быстро поправила купальник и в ореоле раннего рассвета медленно, с достоинством проплыла передо мной и скрылась в полутьме уже уходящей ночи.

Только к утру мы добрались домой и едва успели на работу. Опоздать было невозможно. Весь день работа не клеилась, все валилось из рук, болела спина и ноги. Яшку в этот день я старался не замечать, благо впечатления от гастролей успели обсудить по дороге. Рита всю дорогу молчала изредка, незаметно, бросая взгляд на меня, нежный и любопытный. Мне было стыдно за себя и за Риту перед ним, моим другом. А предательство все-таки состоялось. Только потом, спустя время, я понял, что предавал не Яшку, а себя самого. В детстве я целовался с девчонками, ощущая приятное, сладкое прикосновение их детских пухлых губок. Это был совсем другой поцелуй. Тот первый и единственный ее поцелуй был уже поцелуем любви и принадлежал он по праву только мне. Мне, а не ему. А ее прекрасное лицо, вкус ее губ, запах рыжих волос и божественность линий абрикосово-мраморного тела, очертания которого я потом мог рисовать на память, в ореоле красного рассвета остались во мне навсегда.

В ту ночь я написал свои первые стихи.

А может, это мне только казалось, что она была так божественно красива? Не знаю, может быть. Я был тогда слишком молод, а в молодости все кажется совсем другим.

В драмкружок я больше не пошел, хотя и получил от Риты коротенькую записку с одним единственным словом - "Приходи". Стеснялся Яшки и Риты. Кто-то все-таки, видно, догадался о нашей той ночной встрече с ней и распустил грязные слухи. Это очень было похоже на Гришку.

Прошло и это лето. Война продолжалась, но уже вступила в ту пору, когда появилась какая-то надежда на ее успешное завершение. В октябре открылась вечерняя школа. Надо было подумать о будущем, и мы все пошли в школу. Время побежало еще быстрей. Пришло время, и многие эвакуированные стали разъезжаться. В Ленинград уехали Владик Розенберг и наша Мина. Уехали два Левки - Александровский и Буркан. Семка Апелибенько с Софьей уехали к себе в Одессу. Уехала во Львов и Яшкина любовь Нинка Морозова. Яшке некуда было ехать - в первые дни войны его родители погибли под развалинами дома. Уехала в Москву и Анечка Гельфан, маленькая, хорошенькая, умненькая девочка. Ходили сплетни, будто она была в меня влюблена. Впрочем, может быть. Мы все тогда были в кого-нибудь влюблены. Рита… На заводе упорно болтали тогда, что ее соблазнил Гришка Кравченко (Травченко?). Я не хотел этому верить. Потом - поверил. Он неотступно ходил за ней по пятам. Я жестоко страдал и хотел его убить, но вместо этого только горько плакал по ночам, уткнувшись в подушку и сглатывая самые настоящие слезы, горькие слезы мальчишки, еще не ставшего мужчиной.

Потом и она уехала. Слышал, что она закончила театральное училище. Болтали, что пошла по рукам и покончила с собой. Я до сих пор в это не верю. Но ничего и никогда больше уже о ней не слышал. Так замысловата и жестока оказалась жизнь. Как знать, может ее судьба была бы совсем иной. И всякий раз, когда я вспоминаю ее, мою Риту, передо мной снова, как наяву, всплывает ее божественный образ в копне рыжих волос, горящих в ореоле той далекой зари, так и не ставшей для нас счастливой.

Я окончил техникум и уехал работать на Урал. Знаю, что Яшка первым из нас женился на девочке из нашей волейбольной команды Нине Ермаковой. Говорят даже, что стал большим начальством. Пришла и ко мне любовь, теперь уже взрослая и настоящая. Я женился на прекрасной девушке. Был счастлив, но пережил несчастье. Но это уже тема для совершенно другого рассказа.

Спустя чуть не пятьдесят лет, уже седой и больной человек, я снова написал стихи. Вот они.

Не знаю, удалось ли мне донести до тебя, читатель, всю возвышенность, трепетность, нежность, хрупкость и чистоту того первого юного чувства. Не знаю. Чувства вообще плохо поддаются описанию. Только эта маленькая тема любви развиваясь, звучала во всей симфонии моей долгой, трудной жизни. И через все радости и потрясения нежным пением струн, призывным звуком фанфар и торжествующим громом литавр звучит она во мне и сейчас, когда я дописываю последние слова этого почти не выдуманного рассказа.

Юности, самой возвышенной и восхитительной поре жизни, я посвятил этот свой рассказ.

|

||

| С.Б.Абрамзон | ||

Небольшое примечание. Эту повесть дядя Сема прислал моей дочери записанной на магнитофонную кассету - у него плохо со зрением, и печатать на машинке, как делал это раньше, он уже не мог. Поэтому возможно, что не все слова мне удалось понять и записать правильно. |

||

Было мне тогда 15 лет. Уже скоро год как мы жили в эвакуации в этом, тогда небольшом и грязном городе на Кокшаге. Убога и голодна была наша жизнь тогда. Но как ни тяжка и безрадостна она была, молодость находила и в ней расщелину, через которую пробивались ростки какой-то иной, чем изматывающая до отупения на военном заводе, жизни. Так я оказался в этом драмкружке, где собралась пестрая команда мальчишек и девчонок, заброшенных войной отовсюду. Никто тогда не обращал внимания на то, что в большинстве своем это были еврейские дети, согнанные сюда зловещей тенью надвигавшейся беды.

Было мне тогда 15 лет. Уже скоро год как мы жили в эвакуации в этом, тогда небольшом и грязном городе на Кокшаге. Убога и голодна была наша жизнь тогда. Но как ни тяжка и безрадостна она была, молодость находила и в ней расщелину, через которую пробивались ростки какой-то иной, чем изматывающая до отупения на военном заводе, жизни. Так я оказался в этом драмкружке, где собралась пестрая команда мальчишек и девчонок, заброшенных войной отовсюду. Никто тогда не обращал внимания на то, что в большинстве своем это были еврейские дети, согнанные сюда зловещей тенью надвигавшейся беды.  Особо различались мы все и по цвету - от бесцветного одессита Левки Александровского до жгучего брюнета Левки Буркана. Я среди них во всем, начиная от моего биографического прошлого, я родился и вырос в Подмосковье, до цвета и артистических данных, был где-то посередине. Я и не претендовал на большее. А что касается внешних данных, то, как мне казалось тогда, многим из них уступал значительно. Но из всего цветового многообразия нашей труппы, особым моим вниманием и интересом почему-то завладела девчонка не самой привлекательной окраски. Это была рыжая девочка Рита Тарсис. Она была тоже из Одессы, была такой рыжей, что самые скромные и галантные мальчишки не могли удержаться от ядовитых и недвусмысленных колкостей в ее адрес. Единственное, кто кроме нее страдал от ее возмутительно откровенной, просто вызывающей рыжести, был я. Рита же терпеливо и с достоинством сносила все. Но я в конце концов был вознагражден за ее и свои страдания. Но об этом позже.

Особо различались мы все и по цвету - от бесцветного одессита Левки Александровского до жгучего брюнета Левки Буркана. Я среди них во всем, начиная от моего биографического прошлого, я родился и вырос в Подмосковье, до цвета и артистических данных, был где-то посередине. Я и не претендовал на большее. А что касается внешних данных, то, как мне казалось тогда, многим из них уступал значительно. Но из всего цветового многообразия нашей труппы, особым моим вниманием и интересом почему-то завладела девчонка не самой привлекательной окраски. Это была рыжая девочка Рита Тарсис. Она была тоже из Одессы, была такой рыжей, что самые скромные и галантные мальчишки не могли удержаться от ядовитых и недвусмысленных колкостей в ее адрес. Единственное, кто кроме нее страдал от ее возмутительно откровенной, просто вызывающей рыжести, был я. Рита же терпеливо и с достоинством сносила все. Но я в конце концов был вознагражден за ее и свои страдания. Но об этом позже.  Что касается рыжей Риты, то ей не надо было влюбляться ни в кого, она уже тайно и безнадежно была в него влюблена еще с детства - они в Одессе жили с Яшкой в одном дворе. Я знал об этом от него самого.

Что касается рыжей Риты, то ей не надо было влюбляться ни в кого, она уже тайно и безнадежно была в него влюблена еще с детства - они в Одессе жили с Яшкой в одном дворе. Я знал об этом от него самого.  Так прошла весна. "Лекарь" был готов и нас ждали гастроли. Наступил день, когда наш главный режиссер Мина [Левеншпан] - наша Мина, в прошлом - профессиональная актриса - на генеральной репетиции торжественно объявила, что завтра мы едем со своим спектаклем в госпиталь на лесоучасток в Кожла-Сола. Что всех участников освобождают от работы на три часа раньше, иначе попадем туда очень поздно. Мы визжали от возбуждения и восторга, никогда раньше кроме как по серьезной болезни, подтвержденной врачом, никому не давалось ни часа отдыха. А тут целых три часа! Значит нас признали, мы - артисты и едем на гастроли.

Так прошла весна. "Лекарь" был готов и нас ждали гастроли. Наступил день, когда наш главный режиссер Мина [Левеншпан] - наша Мина, в прошлом - профессиональная актриса - на генеральной репетиции торжественно объявила, что завтра мы едем со своим спектаклем в госпиталь на лесоучасток в Кожла-Сола. Что всех участников освобождают от работы на три часа раньше, иначе попадем туда очень поздно. Мы визжали от возбуждения и восторга, никогда раньше кроме как по серьезной болезни, подтвержденной врачом, никому не давалось ни часа отдыха. А тут целых три часа! Значит нас признали, мы - артисты и едем на гастроли.  Первое появление Сгонореля (Яшки) вызвало настороженный шепоток в зале. Он усилился, едва он сделал первый шаг по сцене. Но когда он заговорил хорошо поставленным театральным басом - у Яшки действительно был такой хорошо поставленный голос, с явно не французским, а характерным одесским акцентом - зал покатился со смеху. Вы когда-нибудь слышали этот одесский говорок? Если нет - мне вас жаль. Он сам по себе может вызвать хохот. Яшка нес отсебятину, перемежая авторский текст с одесскими словечками. Забавная ситуация француза Сгонореля, описанная великим Мольером, рассказанная с одесским говорком, забавным в своей восхитительной нелепости коротконогим человечком, с постоянно отклеивающимися усами, вызвала взрыв хохота, сопровождавшего весь спектакль.

Первое появление Сгонореля (Яшки) вызвало настороженный шепоток в зале. Он усилился, едва он сделал первый шаг по сцене. Но когда он заговорил хорошо поставленным театральным басом - у Яшки действительно был такой хорошо поставленный голос, с явно не французским, а характерным одесским акцентом - зал покатился со смеху. Вы когда-нибудь слышали этот одесский говорок? Если нет - мне вас жаль. Он сам по себе может вызвать хохот. Яшка нес отсебятину, перемежая авторский текст с одесскими словечками. Забавная ситуация француза Сгонореля, описанная великим Мольером, рассказанная с одесским говорком, забавным в своей восхитительной нелепости коротконогим человечком, с постоянно отклеивающимися усами, вызвала взрыв хохота, сопровождавшего весь спектакль. В коротком антракте Мина ценой невероятных усилий - она и ругалась, и плакала, т просила, и даже грозила уходом с должности - сумела нас все-таки собрать на остатки представления. Но зрители уже были заряжены и сами ситуации спектакля помогли нам довести его до победоносного завершения.

В коротком антракте Мина ценой невероятных усилий - она и ругалась, и плакала, т просила, и даже грозила уходом с должности - сумела нас все-таки собрать на остатки представления. Но зрители уже были заряжены и сами ситуации спектакля помогли нам довести его до победоносного завершения. Сердце мое вздрогнуло и заколотилось, готовое выпрыгнуть наружу. Ноги подкосились и по всему телу пробежала молния. Она повернулась, красивым, привычным движением откинула пряди волос с лица, и новые, не менее изящные сочетания линий, теперь уже других частей этого божественного тела открылись моему возбужденному взору. Я стоял завороженный, не смея сделать ни одного движения. Как ненавидел я себя в эти минуты за то, что был меньше ее ростом, что был моложе ее чуть ли не на целый год, что плохо умел плавать и не так хорошо играл в волейбол, как Яшка. Но больше всего за то, что не был таким наглым и развязным как Гришка Кравченко. Я стоял и молчал. Язык присох к горлу и не повиновался мне.

Сердце мое вздрогнуло и заколотилось, готовое выпрыгнуть наружу. Ноги подкосились и по всему телу пробежала молния. Она повернулась, красивым, привычным движением откинула пряди волос с лица, и новые, не менее изящные сочетания линий, теперь уже других частей этого божественного тела открылись моему возбужденному взору. Я стоял завороженный, не смея сделать ни одного движения. Как ненавидел я себя в эти минуты за то, что был меньше ее ростом, что был моложе ее чуть ли не на целый год, что плохо умел плавать и не так хорошо играл в волейбол, как Яшка. Но больше всего за то, что не был таким наглым и развязным как Гришка Кравченко. Я стоял и молчал. Язык присох к горлу и не повиновался мне.